![]()

ورقة تأملية في رواية (المتشابهون للكاتب أحمد طايل

★عبدالرحيم طالبة صقلي★

كاتب وناقد

الرواية هي فنّ مرن يتسم بالتعدد والتجريب، حيث تتسع لاستيعاب شتى الهموم الفلسفية والوجودية اليومية. تعكس الرواية تجربة الإنسان في مختلف أبعادها النفسية والاجتماعية، مما يجعلها مرآة حية للمجتمع ، تستعرض القيم. فهي تتيح للسرد أن يغور في أعماق التجارب الإنسانية وتمنح التفاصيل الصغيرة قيمة ومعنى، مما يجعل منها أداة لفهم الذات والعالم المحيط.

الرواية تتميز بتعدد الأصوات السردية التي تعزز التجربة التفاعلية للقارئ، إضافة إلى قدرتها على اللعب بالزمن من خلال التقنيات المختلفة مثل الاسترجاع والاستباق. الشخصيات في الرواية ليست مجرد أدوات للحدث، بل هي كائنات معقدة تحمل صراعاتها الداخلية، مما يعكس تحولات النفس البشرية عبر الزمان والمكان. الفضاء الروائي لا يقتصر على كونه خلفية للأحداث بل يصبح جزءًا أساسيًا من تشكيل الشخصيات وتأثيرها في النص. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الرواية بمرونة عالية تتيح لها التفاعل مع مختلف الأجناس الأدبية والفنية، مما يجعلها دائمًا متجددة.

الرواية ليست مجرد سرد، بل هي فضاء للتأمل في الواقع الاجتماعي والفكري، تعكس هموم الإنسان والمجتمع وتثير تساؤلات حول المستقبل. وفي عصرنا المعقد، تعد الرواية وسيلة مهمة لفهم الهوية الإنسانية واختبارها، مما يفتح المجال لإعادة التفكير في أسس الذات والمجتمع.

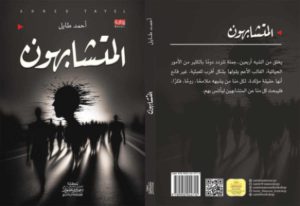

وفي هذا السياق،تطل علينا رواية “المتشابهون” للكاتب أحمد طايل وكأنها دعوة فلسفية لاستكشاف فكرة التشابه في الإنسان والمجتمع، من خلال عتبتين بصرية ولسانية تستثير القلق والتساؤل منذ اللحظة الأولى. يتجاوز العنوان والغلاف كونهما مجرد أدوات تسويقية للرواية، ليحمل كل منهما دلالات عميقة تأخذ القارئ في رحلة من التأمل حول الهوية، التشابه، والاغتراب.

الغلاف: غلاف الرواية هو أول ما يواجه القارئ، وهو غلاف ذو طيف لوني داكن يمزج بين الأسود والرمادي، كأنّه عكس لمشهدٍ داخلي يعبّر عن حالة من الغموض والضبابية النفسية. يتوسطه مشهد من الأجساد البشرية التي لا تحمل ملامح فردية واضحة ، ما يعكس فكرة التشابه الفارغ من المعنى. هذه الأجساد، التي تبدو وكأنها نسخ متكررة من نفس النموذج، تُقدّم صورة عن الجماعية المسحوقة التي تتجاهل الفردية. الرأس الجانبي المفرغ من الداخل والمليء بالتشابكات السوداء، يوحي بعدد من الرموز: قد تكون أسلاكًا، جذورًا، أو حتى شبكات فكرية معقدة، تشير إلى التداخل بين الأفكار والوعي، الذي لا يعرف بدايته من نهايته. الغلاف بذلك لا يمثل فقط زخرفة بل هو تمثيل رمزي لموضوع الرواية: الإنسان في المجتمع المعاصر الذي يفقد فرديته ويغرق في عالم من التشابه والفوضى الفكرية.

العنوان: أما العنوان “المتشابهون”، فيحمل دلالات فلسفية واجتماعية عميقة. الكلمة التي تتخذ صيغة اسم فاعل جمع، تُعطي انطباعًا قويًا بأن الرواية تتحدث عن ظاهرة جماعية، لا حالة فردية، حيث يصبح التشابه شيئًا مؤلمًا وغامضًا في ذات الوقت. العنوان لا يحدد طبيعة هذا التشابه، مما يفتح المجال للتأويلات المختلفة: هل هو تشابه ظاهري أم جوهري؟ هل هو اختيار حر أم قسر خارجي؟ هل التشابه ناتج عن خوف من التميز أو عن وعي بالضياع؟ يطرح العنوان سؤالًا فلسفيًا عن علاقة الإنسان بذاته وبالآخرين: هل نحن كائنات فريدة، أم مجرد ظلال مكررة تمشي ضمن قطيعٍ لا يعرف التنوع؟

التأويلات المتعددة: إن “المتشابهون” لا يقتصرون على فكرة التشابه بين الأفراد، بل يمتد التأويل ليشمل أبعادًا نفسية واجتماعية وسياسية. فالرواية تتناول أزمة الهوية الفردية في زمن يُحتفى فيه بالتشابه ويُهمش فيه الاختلاف. قد يُقرأ العنوان بوصفه نقدًا للمجتمعات الحديثة التي تسعى إلى فرض نماذج موحدة، حيث تصبح الاختلافات الفردية تهديدًا للأطر الجماعية. الرواية بذلك قد تكون تساؤلًا حول إمكان وجود اختلاف حقيقي في عالم مليء بالتكرار والمقارنة، حيث يُتوقع من الجميع أن يشبهوا بعضهم البعض.

الانطباع العام: إن المزيج بين الغلاف والعنوان في “المتشابهون” يشكّل معًا مدخلًا مكثفًا إلى عالم الرواية الفلسفي والاجتماعي. الغلاف يمثل العزلة والاغتراب، والعنوان يعكس القلق الوجودي فقدان الذات. الرواية ليست مجرد سرد للأحداث، بل دعوة للتفكير في أسئلة الإنسان الكبرى: من نحن حين نتشابه؟ وما الذي يتبقى من هويتنا حين تُمحى ملامحنا الفردية؟ وهل يمكن للإنسان أن يكون حرًا وسط قطيع جماعي؟

وبذلك، تفتح رواية “المتشابهون” أفقًا واسعًا للتأمل في حال الإنسان في العصر الحديث، حيث يُسلب منه تفرده وتصبح هويته جزءًا من جماعة لا تعرف التميز. هو نص يدعو القارئ إلى التفاعل والتساؤل عن حدود الفردية، في عالم قد يتجه نحو محو الاختلاف لصالح التشابه الجماعي.

ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن رواية “المتشابهون” هي عمل أدبي متشابك الحكايات والأبعاد، تتنقل بين مواقف الحياة اليومية وجوانبها الرمزية العميقة، لتنقلك من التفاصيل الصغيرة إلى الأسئلة الوجودية الكبرى التي تهز كيان الإنسان. تتناغم شخصياتها لتقدم نموذجًا معقدًا من العلاقات الإنسانية، وتستعرض قضايا اجتماعية وثقافية تمس جوانب كثيرة من الوجود الإنساني.

تبدأ الرواية بتركيزها على ثريا، الشابة التي تُظهر بوضوح تساؤلات الجيل الجديد حول مفاهيم الحب والزواج والمستقبل. لا تقتصر شخصيتها على تمثيل المرأة التقليدية في المجتمع الشرقي، بل هي صورة متجددة للأنثى التي تجمع بين التقليد والحداثة، تسعى لامتلاك عقلها وقرارها بنفسها. ثريا ليست مجرد فتاة مفعمة بالحلم والتطلعات، بل هي شخصية حقيقية وواقعية تؤمن بضرورة استشارة الآخرين واتخاذ قراراتها عن وعي تام. هذا التحول في شخصية الأنثى، التي تتحدى الصور النمطية وتبحث عن طريقها الخاص، يعد أحد الملامح الأكثر قوة في الرواية، ويعكس الصراع الدائم بين الهوية الشخصية والتوقعات الاجتماعية.

وفي مواجهة ثريا، يظهر أكرم، ذلك الشاب المعاصر الذي جاب الحياة في الغرب وعاش التجربة المزدوجة بين الشرق والغرب، يحمل في داخله تلك الهوية التي لا تقبل التقوقع في النماذج القديمة. أكرم يمثل الجسر الذي يربط بين العوالم الثقافية المختلفة، وينقل القارئ إلى عمق الأسئلة المتعلقة بالحداثة والتقاليد. شخصيته تتحدى الفكرة المألوفة عن الغرب كمكان للفساد والانحلال، إذ يظهر فيه العمق التربوي والأخلاقي الذي يجعل منه شابًا جديرًا بالاحترام ويكسر الصورة النمطية التي تلتصق عادة بالشباب الغربيين في الأدب الشرقي.

العلاقات العائلية التي تشكل الجزء الرئيسي من الرواية تبرز دور الأهل في حياة الأبناء رغم تراجع تأثيرهم المباشر. يُعد حضور الآباء، مثل حسين وعبد الله ولوكا، أمرًا حيويًا في تحديد مسار الأحداث. هؤلاء الشخصيات تمثل جيل الحكمة الذي بدأ في تسليم الراية للأجيال الجديدة، ولكنهم لا يزالون حاضرون في اتخاذ القرارات المؤثرة. العلاقة بين الأجيال تُظهر تداخلًا بين القديم والجديد، وبين تمسك الأهل بقيم الماضي ورغبة الأبناء في إعادة تعريف الحياة وفقًا لما يتوافق مع تطلعاتهم الخاصة. وتستمر الرواية في التنقل بين تلك الأبعاد الفكرية والنفسية، التي تتعامل مع مفاهيم مثل الزواج، الانتماء، ومسؤولية الأفراد تجاه مجتمعهم.

أما بالنسبة للبعد الرمزي، فـ”التشابه” يعد فكرة محورية في الرواية. هذا “التشابه” لا يقتصر على الصورة الظاهرة بين الأفراد في العائلة أو في العلاقات بين الأجيال، بل يمتد إلى بُعد أعمق يشير إلى التقارب الفكري والروحي. في النهاية، تشهد الرواية كيف أن البشر رغم اختلافاتهم العميقة في المسارات الحياتية يمكنهم أن يجدوا أرضًا مشتركة في القيم الإنسانية العميقة. عبارة “التشابه” تُستخدم لتعيد تعريف العلاقة بين الشخصيات، وتكون دعوة لفهم العلاقات البشرية من منظور جديد يعتمد على الأصالة والتفاهم بدلاً من التعلق بالمظاهر أو المصالح السطحية.

على الصعيد الاجتماعي، تنتقد الرواية المظاهر الزائفة التي تحيط بالزواج، حيث تحل محبة العائلة والاحترام المتبادل محل المظاهر التقليدية المرهقة كالشبكة والتجهيزات المادية. في هذا السياق، تكون الرواية بمثابة دعوة للتفكير في الزواج كعلاقة إنسانية وفكرية، وليس كمناسبة اجتماعية تحتاج إلى مظاهر تجذب الأنظار. تسلط الرواية الضوء على أهمية تمكين المرأة فكريًا، كما يظهر في تسليط الضوء على تعليم ثريا وأهمية دراستها في الخارج، مما يعكس تطورًا في مواقف الشخصيات تجاه التعليم وتمكين المرأة.

الجانب الرمزي المتعلق بـ”القصر” الذي يُعد رمزًا لإتمام مشروع جماعي هو أحد أبرز عناصر الرواية. القصر هنا لا يُنظر إليه كمجرد مكان مادي، بل كمجسد للأحلام المشتركة التي تجسد التآلف العائلي والعلاقات الإنسانية. إنه نقطة التقائهما بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، فيقول القارئ نفسه أنه من خلال هذا المكان يصبح من الممكن بناء مجتمع لا يعبر عن تطلعاته من خلال ممارسات مادية أو تقليدية، بل من خلال تعاون عميق مع الذات ومع الآخرين.

وفي النهاية، فإن الرواية تخرج لنا بخلاصة مؤثرة وجميلة، هي عودة للإنسان إلى جوهره. يعود الجميع إلى جذورهم التي لا يمكنهم الانفصال عنها، سواء كانت هذه الجذور تمثل العائلة أو القرية أو القيم التي تشكل الهوية. “المتشابهون” تطرح في النهاية فكرة “إعادة الاكتشاف”: اكتشاف التشابه الإنساني رغم اختلاف مسارات الحياة، وتؤكد على أن التفاهم والصداقة لا يمكن أن يبنيا إلا على أساس من المحبة والمساواة. هذه النهاية لا تمثل مجرد غلق لفصل بل هي إشارة إلى بداية جديدة قائمة على الصدق والأصالة.

وفي الختام، رواية المتشابهون تقدم تأملًا فلسفيًا في جوهر الهوية الإنسانية من خلال حكاية تتقاطع فيها مصائر الأفراد ضمن نسيج عائلي واجتماعي معقّد، لتسائل بعمق العلاقة بين الفرد والجماعة، بين الإرادة والقدر، وبين الحداثة والتقاليد. من خلال شخصيات تبحث عن ذواتها في مرآة الآخر، تطرح الرواية مفهوم “التشابه” لا كتماثل سطحي، بل كقرب روحي وإنساني يكشف أن ما يوحّد البشر ليس الأصول أو المظاهر، بل القيم المشتركة، والتجارب الوجودية، والإرادة الحرة في مواجهة الموروث. إنها دعوة صامتة للتصالح مع الذات ومع الآخر، والانتماء لما هو إنساني وعابر للحدود والاختلافات.

وهذه ما هي الا ورقة متواضعة من عاشق اتمنى ان اكون قد لامست جزءً من عمق الرواية.