![]()

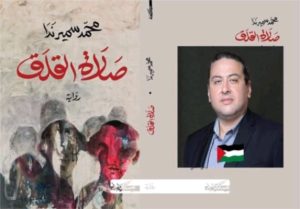

“صلاة القلق” لسمير ندا: رواية لا تُروى، بل تُنزف

منير الدايري

في هذه القراءة، حاولت أن أغوص في أعماق رواية صلاة القلق، متتبعًا تحولات الذات وهي تصارع قلقها الوجودي، باحثًا بين السطور عن خيط معنى يشق طريقه وسط عالم مضطرب تتناسل فيه الأسئلة وتغيب فيه اليقينيات.

ليست رواية “صلاة القلق” مجرد نص سردي يحمل توقيع سمير ندا، بل أشبه ما تكون بنصل غائر في ذاكرة منهكة، ومناجاة طويلة على أطلال وجود يتفتت تحت وطأة التكرار العقيم للتاريخ. فحين حصلت على جائزة البوكر سنة 2025، لم يكن التتويج احتفاءً بجماليات الحكي فحسب، بل كان في جوهره تصديقًا رسميًا على مرارة الصمت العربي، وعلى الصرخة التي طالما بقيت مكتومة في حناجر المهمَّشين.

منذ الصفحات الأولى، يتخلى ندا عن فكرة الرواية كحكاية ذات بداية ومنتصف ونهاية، ويدفع القارئ إلى حافة سردية حيث تتقاطع الحكاية مع الهاوية. يتلاشى الحد الفاصل بين الحقيقة والتخييل، بين الذاكرة والهلوسة، ويُترك القارئ في فراغ لا يمسك فيه بشيء. الحدث المحوري—ذلك الانفجار الغامض في النجع عام 1977—ليس حدثًا بقدر ما هو فتحة في جدار الواقع، صدى لتشقق كوني لا يسع أحدًا ترميمه.

النجع، هذه البقعة المنسية التي تدور فيها الأحداث، ليس مجرد مكان. إنه استعارة كبرى للعالم العربي ذاته، محشور بين أوهام مجده الغابر وواقع يجرّه إلى الحضيض. ندا يرسمه ككائن محتضر، يتحرك ببطء تحت رماد الذاكرة، تسكنه وجوه أنهكتها الشعارات الفارغة وسُحق فيها المعنى.

ولا يمكن الحديث عن هذه الرواية دون التوقف عند بنية الأصوات الثمانية المتنافرة التي تتحرك داخلها. كل صوت هو رواية مضادة، كل شخصية هي محاولة لرفض الأخرى، لا لتفسير ما حدث بل لابتكار سردية خاصة، وهمًا يقيها العدم.

الشيخ أيوب، مثلًا، هو وجه الزمن الذي صدَّق أكذوبته. رجل ظل متمسكًا بمفتاح ماضٍ لم يعد يُفتح، صلاته لم تكن رجاءً بل بكاءً مكتومًا على حطام حكمته.

في المقابل، يظهر نوح النحال كضمير متأرجح، يبحث في ركام التفاصيل عن بصيص من معنى، عن خيط يقوده إلى الحقيقة، لكن الحقيقة ذاتها تبدو أكثر هشاشة من الوهم الذي يحاصره.

محروس، القابلة وداد، عاكف، محجوب… جميعهم ليسوا أبطالًا، بل حطامًا يتحدث. وداد، على وجه الخصوص، تُمثل الالتباس بين الخلق والهدم، بين الولادة والموت، بين الطهر والدنس. أما الغجرية شواهي، فهي الوهم الجميل الذي لا يستطيع النجاة من الواقع، حلم نقي سُحق تحت ثقل الأطماع والنبذ.

لكن الأعنف والأكثر بلاغة بين الجميع هو حكيم الأبكم، الذي لا يتكلم، لكنه يكتب في النهاية. وفي ذلك مفارقة رهيبة: من لا صوت له، هو الوحيد القادر على قول الحقيقة. كأن ندا يهمس: كل هذا الضجيج لا قيمة له، وحدها الكلمة الأخيرة تصمد.

أسلوب الحركة في الرواية لا يسمح للقارئ بالتقاط أنفاسه. اللغة، وإن بدت محكمة، تحمل شظايا مرارة نثرها عمداً. لا شيء يُترك للراحة أو التأمل البسيط؛ كل جملة تحمل رمحًا، كل وصف هو جلدٌ لحقيقة ما. لا يكتب ندا ليحكي، بل ليعرّي، ليجرح، ليقول إن كل ما صدقناه ذات يوم كان وهمًا كبيرًا بحجم التاريخ.

وبين نثرٍ يستعير شراسة الشعر، وسردٍ يميل إلى الفوضى الخلاقة، تتجلى الرواية كحالة وجودية لا تقبل التصنيف. إنها ليست واقعية سحرية، ولا حداثة متعالية، بل نصّ وجودي خالص، يرى في العدم جوابًا على أسئلة لم يعد أحد يطرحها.

الزمن في “صلاة القلق” دائري خانق، لا يتقدم ولا يعود. الحاضر معلق، والماضي يتحلل، والمستقبل… لا وجود له أصلًا.

في خضم ذلك كله، يحق للقارئ أن يسأل: هل كانت هناك “صلاة” فعلًا؟ أم أن كل شيء لم يكن سوى قلق أبدي؟

الجواب ليس مهمًا. فندا لا يقدّم رواية من أجل الخلاص، بل من أجل الاعتراف: لا أحد قادم، لا شيء سينقذنا، وكل ما نفعله هو إعادة تدوير الألم بصيغ مختلفة.

إنها ليست رواية لزمن الهزيمة، بل نصّ من قلب الهزيمة ذاتها.