![]()

الزمن المترسب في الذاكرة: قراءة نقدية في سرديات العودة في نص

“الوقوف على عتبات الأمس” لأحمد طايل

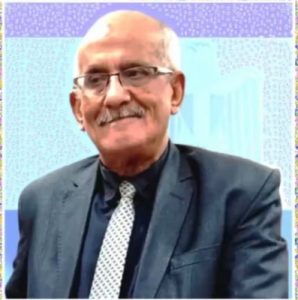

د.أحمد كرماني

يأخذنا نص “الوقوف على عتبات الأمس” لأحمد طايل في رحلة سردية مدهشة، تمثل مزيجًا من الحنين والألم والبوح الشخصي، حيث تتحرك الذاكرة مثل جدول مائي يتدفق عبر تضاريس الزمن، حاملة معها رواسب المشاعر والأماكن والوجوه التي تشكلت على ضفافها. منذ الصفحة الأولى، يدرك القارئ أنه أمام نص يتجاوز كونه حكاية عن رجل عاد إلى قريته بعد غياب طويل، ليتحول إلى مرآة عاكسة لهشاشة الإنسان أمام الزمن، ولحالة الاغتراب التي يعيشها كل من اقتلعته الحياة من جذوره وألقت به في دوامات الغياب. السرد هنا ليس مجرد بوح عابر، بل هو فعل استحضار قلق، حيث تُستعاد الذكريات وكأنها طقوس تعميد للروح الممزقة بين ماضٍ لم يعد، وحاضر فقد ملامحه. في هذا الإطار، لا يبدو العنوان “الوقوف على عتبات الأمس” محض استعارة بلاغية، بل هو مفتاح تأويلي للنص بأسره، حيث تصبح العتبة رمزًا للتماهي بين ما كان وما لم يعد ممكنًا، بين الذكرى والواقع، بين البقاء والغياب.

لغة السرد التي يستخدمها أحمد طايل لغة محملة بالشجن والتفاصيل الحسية الدقيقة، لغة تتسلل إلى ثنايا المشهد بأبعاده البصرية والسمعية واللمسية والذوقية، لتخلق نصًا هو أقرب إلى فسيفساء وجدانية يتداخل فيها الخاص والعام، الحكاية الفردية والحكايات الجماعية، مشاعر الوحدة والحنين، وصور الطفولة التي تسكن الجدران والطرقات. في لحظة استرجاع، يقول السارد: “أجد نفسي أقفز وكأنني بعمر العشرين برغم أني أحمل على كاهلي أكثر من ستين عامًا من العمر، أخذت أرتدي ملابسي على عجل، ومثلما تعودت واعتادها أهل قريتي، بدلة كاملة بكرافت وحذاء مناسب شديد اللمعان”. هنا، نلمس التوتر بين الجسد الذي أثقله العمر والروح التي تحاول استعادة فتوتها، وكأن السارد يحاول مقاومة الزمن عبر ارتداء طقوسه القديمة، إلا أن هذه المقاومة تظل شكلية، إذ سرعان ما يعود القلق ليطغى عليه: “شرد ذهني للحظات، نزعت نظارتي، فركت عيني، ضغطت على جبيني بأصبعي، تساءلت، وماذا بعد؟ وهل؟ وهل؟ وألف هل؟”. هذا التساؤل الوجودي الذي يتكرر بصيغ متعددة في النص يكشف عن حالة من التشظي النفسي، وعن إدراك مرير بأن العودة لا تعني استعادة ما فقد، بل مواجهة قاسية مع أثر الفقد، ومع المساحات الفارغة التي خلفها الزمن.

التفاصيل التي يسردها النص لا تأتي عشوائية، بل تشكل بنية متماسكة تسعى إلى الإمساك بالزمن المتسرب، سواء عبر استحضار الطقوس اليومية القديمة أو وصف الأمكنة التي تغيرت أو سرد الحكايات الشعبية التي كانت تشكل الذاكرة الجمعية للقرية. في أحد المقاطع المؤثرة، يقول السارد وهو يصف مشهد المقابر: “شعرت بنداء قوي يأخذني إلى أخذ هذا الطريق، كلما اقتربت من المقابر أجد اضطرابًا داخليًا يمسك بتلابيبي، سؤال وأكثر يلف ويدور داخلي: كم من الأقارب والأصدقاء والأهل، كم منهم غادر دون معرفتي؟ عرق غزير يكسو وجهي، ارتعاشات تنتاب أطرافي”. هذه الصورة المركبة، حيث يتقاطع البعد المكاني (المقابر) مع البعد النفسي (الاضطراب والخوف)، تمنح النص كثافة دلالية تجعل من الأمكنة شخصيات حية تتنفس وتتذكر وتبكي مثل البشر، فيتحول الحجر إلى شاهد على الزمن، والجدار إلى كتف يسند دموع العودة.

الحوارات في النص، سواء بين السارد وأبناء عمومته أو مع أهالي القرية، لا تُعطى وظيفة تواصلية سطحية فقط، بل تتحول إلى مرآة للفجوات الزمنية والقيمية بين الأجيال. حين يلتقي السارد بابن عمه عبد الله بعد سنوات طويلة، تتفجر المشاعر الدفينة: “مد ذراعه واحتوى كتفي، قال: كنا ننتظر هذا اليوم من سنوات، وكنا جميعًا على ثقة أنك عائد، عائد، فالأيام لا تمحو ما فعلت حتى إن بعدت لعقود حزنًا على تغييرات حدثت ما كنت تتوقعها”. هذه الجملة البسيطة تختصر جوهر النص: أن الذاكرة، رغم كل شيء، لا تُمحى، وأن ثمة خيطًا خفيًا يربط الإنسان بأهله وأرضه، حتى وإن توارت الملامح وتبدلت الأسماء. ومع ذلك، فإن السارد يعترف بمرارة: “أنا فعلًا آسف، بجد آسف، لا أتذكر، ولكن الملامح بيننا مشتركة، واحتضانك لي أخبرني عنك”. هنا، يضع النص القارئ أمام مفارقة موجعة: أن الحنين لا يكفي وحده لاستعادة الذاكرة، وأن التغيير لا يقتصر على الأمكنة بل يمتد إلى الوجوه والعلاقات والمشاعر.

تتجلى في النص قدرة لافتة على تحويل التفاصيل الصغيرة إلى رموز كونية، إذ يصبح الفطير المشلتت مثلًا رمزًا للدفء العائلي والكرم الريفي، وتتحول كومة القش على سطح المنزل إلى صورة مكثفة عن الطفولة والبراءة. في مشهد دال، يقول السارد: “كنت بحاجة ماسة للخلود لنفسي، تمنيت لو وجدت كومة القش التي كنت أتشقلب عليها وأنا صغير، وكثيرًا ما تباريت مع أولاد أعمامي على من يستطيع الشقلبة لفترة طويلة وبشكل سريع”. هذه الصورة البسيطة تختزن إحساسًا عميقًا بالزمن الضائع، وتكشف عن الرغبة المستحيلة في استعادة ما كان. كذلك، نجد المشاهد المرتبطة بالأب تمثل ذروة العاطفة والبوح، كما في المشهد الذي يقول فيه السارد: “أبي سامحني على غيابي عنك، رغم أنك لم تغب عني مطلقًا بصدق، رغم غيابك عني من أكثر من نصف قرن، إلا أني أراك رفيقًا دائمًا حين صحوي وحين منامي، حين أكلي وشربي، كل أوقاتي”. هذه المشاعر الكثيفة لا تأتي بوصفها مشاعر فردية معزولة، بل هي صدى لجراح جماعية تشترك فيها أجيال كاملة، ولعل هذا ما يجعل النص يتجاوز إطار السيرة الذاتية إلى مساحة أوسع هي سرديات الحنين الجمعي.

التكرار الذي يعتمده السارد في بعض المقاطع، سواء في الكلمات أو الصور أو المشاهد، ليس تكرارًا لغويًا فارغًا، بل هو تقنية دلالية تعكس دوران الذاكرة حول نفسها، وعجزها عن الإمساك بالزمن الذي يتآكل. التكرار هنا يشبه نفسًا متقطعًا لشخص يحاول اللحاق بظل لم يعد له وجود، كما في تكرار عبارات مثل: “آه، وآه، وآه، لو نعود أطفالًا من جديد”، أو في استدعاء الأمكنة بأسمائها القديمة كطقس لإعادة تملكها رمزيًا. حتى الحكايات الشعبية التي يرويها النص – مثل قصة نزاهة المنوفي، أو تفاصيل الزواج والخيانة والشرف – ليست مجرد حكايات مسلية، بل هي تمثيلات سردية لتاريخ القرية، ولما تحمله الذاكرة الجمعية من قصص مختلطة بالخرافة والتأويل والرغبة في الفهم، وهي أيضًا شواهد على التبدل القيمي والزمن الذي لا يرحم.

يتأمل النص في أكثر من موضع فكرة التحولات الاجتماعية التي عصفت بالمجتمع القروي، سواء فيما يتعلق بعلاقات الرجال والنساء، أو شكل الحياة اليومية، أو حتى في شكل العمران والزراعة. يقول السارد في مشهد مؤثر: “يا الله! هذا الطريق الذي كنت أسير به ذهابًا وعودة لسنوات طويلة، كان مجرد حقول على الجانبين، الآن لا وجود لأي نوع من الزراعات”. هذه الملاحظة العابرة تحمل بين طياتها نقدًا ضمنيًا لعصر العولمة، وللتبدلات الاقتصادية والاجتماعية التي مزقت نسيج القرية التقليدية، وجعلت الفرد أكثر انعزالًا وأقل ارتباطًا بجذوره وأرضه. كذلك، فإن وصف الفتيات بملابسهن الحديثة، والشباب وهم يحملون الهواتف المحمولة، ليس مجرد رصد بصري، بل هو تأمل في فقدان البراءة وتراجع القيم القديمة أمام زحف الاستهلاك والمظهرية.

إن نص “الوقوف على عتبات الأمس” هو نص عن الإنسان والزمن والهوية، عن القرية بوصفها ذاكرة جمعية، وعن العودة التي لا تعيد شيئًا إلا الوجع. هو نص يكتب الحنين لا كحالة رومانسية عابرة بل كجرح مفتوح، كفقدان لا يلتئم، وكحوار متقطع مع ماضٍ لا يمكن الإمساك به مهما امتد البصر. إنه نص ينتمي إلى تقاليد الكتابة التي ترى في التفاصيل الصغيرة – الأسماء، اللمسات، روائح الطعام، أصوات الخطوات – مجازات كبرى عن الوجود الإنساني، وعن هشاشة هذا الوجود أمام جرف الزمن. في كل مشهد، في كل حوار، في كل ذكرى مستعادة، يصر النص على أن العودة إلى القرية ليست استعادة للزمن، بل مواجهة لفقدانه، وأن الزمن ليس خطًا مستقيمًا، بل دوامة تعيدنا إلى البدايات فقط لنكتشف أننا لم نعد كما كنا، وأن الأمكنة أيضًا لم تعد هي، وأن القرية التي نحملها في ذاكرتنا ليست القرية التي نقف على عتباتها الآن. النص بهذا المعنى هو مرثية طويلة، قصيدة حب حزينة إلى زمن لن يعود، واعتراف صريح بأننا جميعًا، مهما بعدت بنا الطرق، نعيش في ظل ماضٍ نحمله في داخلنا، ونسكنه كما يسكننا، حتى ونحن نمضي في اتجاهات لا تشبهه، ولا تشبهنا.

الحنين بوصفه كتابة وجودية: مقارنة بين “الوقوف على عتبات الأمس” لأحمد طايل و”الأيام” لطه حسين و”العودة إلى الطفولة” للطاهر بن جلون

ينفتح نص “الوقوف على عتبات الأمس” لأحمد طايل على مساحة زمنية مشبعة بالحنين والبوح، حيث تصبح العودة إلى القرية بعد غياب طويل ليست مجرد حدث مكاني أو رحلة عابرة، بل طقسًا روحيًا تتماهى فيه الذاكرة مع الأرض، والوجوه مع الأصوات، والماضي مع الحاضر، في توليفة سردية قوامها استعادة الذات من خلال استعادة الأمكنة. هذه الكتابة التي تنتمي إلى سرديات الحنين، تجد امتداداتها الجمالية والفكرية في نصوص أدبية أخرى مثل “الأيام” لطه حسين و”العودة إلى الطفولة” للطاهر بن جلون، حيث يصبح الحنين، في هذه الأعمال الثلاثة، ليس مجرد نزعة عاطفية تجاه الماضي، بل هو سؤال وجودي عن الهوية، والزمن، والانتماء، وعن ما تبقى من الإنسان حين يعود إلى فضاءات الطفولة. إذا كان أحمد طايل في “الوقوف على عتبات الأمس” يستعيد طفولته وذكرياته في القرية المصرية عبر تفاصيل شديدة الحسية، فإن طه حسين في “الأيام” ينسج طفولته من خلال منظور عقلاني وتأملي، بينما يقدم الطاهر بن جلون في “العودة إلى الطفولة” طفولة مسكونة بألم التمييز والاغتراب، فتتعدد زوايا النظر إلى الذاكرة، ويتباين أسلوب استحضار الماضي بين العاطفة الجياشة، والتحليل الفكري، والمرارة الساخرة.

تتجلى في “الوقوف على عتبات الأمس” قدرة السارد على تحويل التفاصيل اليومية إلى شواهد وجودية، حيث يتبدى الفقد لا بوصفه حدثًا عارضًا بل كحالة متجددة ترافق الإنسان في كل خطوة نحو الأمس. حين يقول السارد: “شعرت بنداء قوي يأخذني إلى أخذ هذا الطريق، كلما اقتربت من المقابر أجد اضطرابًا داخليًا يمسك بتلابيبي، سؤال وأكثر يلف ويدور داخلي: كم من الأقارب والأصدقاء والأهل، كم منهم غادر دون معرفتي؟ عرق غزير يكسو وجهي، ارتعاشات تنتاب أطرافي”، فإن هذه الصورة تلتقي في جوهرها مع مشهد طه حسين في “الأيام” حين يستعيد لحظات الطفولة الأولى في القرية، حيث يقول: “كان الصبي يذهب إلى الكتاب في الصباح، فيسمع صوت الشيخ وهو يقرأ القرآن قراءة عذبة تثير الشجن”، لكن الفرق بين النصين أن طه حسين يستعيد الماضي بنظرة تأملية تحليلية، متفحصًا دور المعرفة والتعليم والدين في تشكيل وعيه، بينما أحمد طايل ينغمس في التفاصيل الحسية بحنين محض، حيث الريح، والغبار، ورائحة الطعام، وصوت الأب، كلها تتحول إلى عناصر صوتية وشمية ولمسية تشكل بنية النص الحنينية. في “الأيام”، تتحول القرية إلى مكان للتأمل في العلاقة بين العلم والجهل، بين السلطة والمعرفة، بين الدين والطفولة، بينما في “الوقوف على عتبات الأمس”، تصبح القرية مسرحًا للحكايات الصغيرة التي تتشابك لتشكل نسيجًا شعوريًا، حيث كل زاوية من البيت، وكل شجرة في الحقل، وكل جدار في الطريق، هو شاهد على زمن ولى، وحنين لا يخفت.

أما في “العودة إلى الطفولة” للطاهر بن جلون، فإن الطفولة تستعاد من خلال عدسة الألم والتمييز، حيث تصبح العودة إلى الأمس مواجهة مع مجتمع قاسٍ لا يرحم، فتبدو القرية فضاءً غامضًا مزيجًا من الدفء والألم، من القيم المتوارثة والقيود المفروضة. يقول بن جلون: “أعود إلى الطفولة لأنني لم أستطع أن أعيشها كاملة، كان الفقر والجوع والتمييز يجعلون من طفولتي نصفها ألم ونصفها حلم”. هذه العبارة تكشف عن طبيعة الحنين عند بن جلون: هو حنين ممزوج بالمرارة، فيه شوق إلى لحظات الصفاء القليلة، لكنه حنين لا يخلو من نقد اجتماعي صارخ، حيث يصبح الماضي مرآة للخذلان والحرمان. في المقابل، نجد في “الوقوف على عتبات الأمس” حنينًا أكثر دفئًا، حتى وإن كان مشوبًا بالألم، فالأب في نص طايل مثلًا هو رمز للأمان والحب والقيم العليا، بينما الأب في سرد بن جلون غائب، والمجتمع قاسٍ، والطفل هو الحلقة الأضعف في سلسلة من القيود الاجتماعية والتمييز الطبقي.

تتباين تقنيات السرد في النصوص الثلاثة بما يعكس اختلاف منظور كل كاتب تجاه الذاكرة. طه حسين يعتمد على اللغة العقلانية والتوصيف الواضح، مستخدمًا ضمير الغائب أحيانًا والضمير المتكلم أحيانًا أخرى، ليخلق مسافة بين الذات الساردة والطفل الذي كانه، وكأنه يكتب سيرته من موقع الحكيم المتأمل في طفولة مضت، فيقول: “كان الصبي يجلس إلى جانب أمه في صمت، يسمع صوت الشيخ وهو يتلو القرآن، وكان قلبه يخفق بخوف من المستقبل الذي لا يعرفه”. هذه اللغة التأملية تبتعد عن الغنائية وتذهب نحو التحليل الفلسفي، في حين أن أحمد طايل في “الوقوف على عتبات الأمس” يستخدم ضمير المتكلم بإصرار، يغوص في التفاصيل الصغيرة دون مسافة تأملية واضحة، فيقول: “أنا فعلًا آسف، بجد آسف، لا أتذكر، ولكن الملامح بيننا مشتركة، واحتضانك لي أخبرني عنك”، في حين أن الطاهر بن جلون يختار ضمير المتكلم لكنه يدمج بين صوت الطفل وصوت الراوي البالغ، مما يخلق توترًا سرديًا بين البراءة والمعاناة، بين عالم الطفولة المغلق وعالم الكبار القاسي. في جميع الحالات، يصبح الضمير السردي جزءًا من الرؤية الفكرية والجمالية لكل نص: طايل يغرق في الحميمية والبوح، طه حسين يميل إلى التحليل، وبن جلون يراوح بين السرد الاعترافي والنقد الاجتماعي.

فيما يتعلق بالمكان، تظهر القرية في “الوقوف على عتبات الأمس” بوصفها كائنًا حيًا، تتنفس وتبكي وتفرح، مكانًا للذاكرة والحنين، يتحدث السارد عن البيت فيقول: “هذا البيت الذي كان يعج بالأصوات، صار صامتًا، حتى الجدران لم تعد هي، وحتى رائحة الطعام التي كانت تعبق في أركانه اختفت”. هذا التشخيص المكثف للمكان ككائن حي يشبه ما يفعله الطاهر بن جلون حين يقول عن القرية: “في هذا البيت تعلمت أن لا أحد يسمع الطفل حين يصرخ”، لكنه يختلف عن طه حسين الذي يرى القرية بوصفها فضاءً للمعرفة والسلطة في آن معًا، فيقول: “كان الشيخ يجلس في ركنه، كأنه قاضٍ، وكانت عصاه هي القانون، وكل حركة منه كانت درسًا في السلطة والطاعة”. هنا نجد أن المكان في نص طايل مشبع بالعاطفة والذاكرة الجمعية، بينما هو عند طه حسين مساحة للتأمل في البنية الاجتماعية والمعرفية، وعند بن جلون مسرح للخذلان والمعاناة.

يتقاطع النصوص الثلاثة في الثيمة الكبرى وهي الحنين، لكنها تتباين في صياغة هذا الحنين: عند طايل هو حنين دافئ، مشوب بالألم، لكنه مفعم بالتفاصيل الحسية التي تمنح النص عمقه الوجودي، كما في قوله: “كنت بحاجة ماسة للخلود لنفسي، تمنيت لو وجدت كومة القش التي كنت أتشقلب عليها وأنا صغير”، في حين أن الحنين عند طه حسين هو استعادة للعالم الطفولي بعين الفيلسوف، حيث يتحول الحنين إلى أداة لفهم المجتمع والعلاقة بين الأجيال، أما عند بن جلون فهو حنين جريح، لا يخلو من الغضب، حنين يعيد طرح الأسئلة عن العدالة والمساواة والحق في الحب والاحتفاء بالحياة. ومع ذلك، فإن المشترك بينهم جميعًا هو أن العودة إلى الطفولة ليست استعادة بريئة، بل هي مواجهة مع الوجع، مع الفقد، مع ما ضاع ولن يعود، مع إدراك أن الزمن لا يمكن استعادته بل فقط كتابته، وأن هذه الكتابة هي وحدها القادرة على مقاومة النسيان.

في ضوء هذه المقارنة، يبدو أن نص “الوقوف على عتبات الأمس” يحمل نكهة خاصة تميزه، فهو لا يسعى إلى التنظير أو التحليل بقدر ما يسعى إلى التقاط اللحظة الهاربة، إلى الإمساك بالزمن عبر الصور الحسية، إلى إعادة بناء الماضي في صورة لوحات نابضة بالحياة، حتى وإن كانت هذه اللوحات مغمسة بالحزن. هو نص يكتب الحنين كحالة حسية، حيث الطعام، والرائحة، والصوت، والملمس، يصبحون جميعًا وسائل لاستعادة ما لا

يمكن استعادته. في المقابل، نجد عند طه حسين حنينًا عقلانيًا تأمليًا، وعند الطاهر بن جلون حنينًا مأزومًا مسكونًا بالأسئلة الكبرى حول الظلم والهوية والانتماء. هكذا، يصبح الحنين في النصوص الثلاثة ليس مجرد توق إلى الماضي، بل كتابة وجودية عن معنى أن تكون إنسانًا، عن محاولات الإمساك بالزمن وهو ينفلت، عن الكتابة كفعل مقاومة للعدم، وكحيلة صغيرة لمواجهة الفقد والغياب، وكصرخة في وجه الصمت والزوال. هذه النصوص، على اختلاف لغتها ورؤيتها، تتقاطع في كونها شهادات حية على هشاشة الذاكرة الإنسانية، وعلى أن العودة، مهما كانت محملة بالحب، هي دومًا عودة إلى أطلال، وأن أجمل ما في الحنين أنه يعلمنا أن الماضي لا يعود، لكنه يظل يسكننا، كلما مشينا في طرقاتنا، أو وقفنا على عتبات بيوتنا، أو شممنا رائحة الفطير في صباح بارد، أو سمعنا صوتًا يذكرنا بمن رحلوا وتركوا ظلالهم في الذاكرة.

ومن ثم ؛ يتضح لنا أن الحنين ليس مجرد مسعى عاطفي لاستعادة الماضي، بل هو فعلاً وجوديًا يعبر عن حالة إنسانية مركبة مليئة بالتوترات بين الفقد، الذاكرة، والزمن. يقدّم كل من طايل وطه حسين وبن جلون حنينًا مشبعًا بالأسئلة الوجودية عن الهوية والذاكرة، وإن اختلفت طرق التعبير عنه. ففي حين يعمد طايل إلى الغوص في تفاصيل الحياة اليومية، محاولًا استعادة الزمن الضائع عبر حاسة اللمس والشم والسماع، يأتي طه حسين ليكتب طفولته بعين الفيلسوف، متأملًا العلاقة بين المعرفة والسلطة، بينما يكتب بن جلون طفولته من خلال عدسة الألم والتمييز الاجتماعي، فيطرح سؤال الهوية في مواجهة المجتمع القاسي. تكشف هذه النصوص عن فهم عميق للزمن والمكان باعتبارهما ليسا مجرد خلفية للأحداث، بل هما عاملان رئيسيان يشكلان الذاكرة والوجود الإنساني ذاته. إن العودة إلى الطفولة في هذه الأعمال ليست مسعى للوصول إلى زمن مفقود، بل هي محاولة لاستحضار الماضي كمرآة يمكن من خلالها فحص الحاضر والتفاعل معه. في هذا السياق، تصبح الكتابة عن الحنين والماضي أكثر من مجرد سرد تاريخي، بل هي تفاعل مع الزمان والمكان على مستوى روحي وفكري، ووسيلة لمقاومة النسيان. وبهذا، يظل الحنين في الأدب أحد أبرز الوسائل التي يعبر بها الأدباء عن التوتر بين الذات والزمان، وبين الإنسان وما فقده، في محاولة دائمة لكتابة الذكريات قبل أن تذوب في الرياح.